貨物をコンテナで輸送する際、最大積載量はコスト管理や安全な輸送のために欠かせない要素です。積載量を正しく把握していないと、輸送コストの増加や過積載によるトラブルを引き起こす可能性があります。

例えば、「コンテナの最大積載量はどのように決まるのか?」や「貨物を安全に積載するための計算方法は?」「過積載によるリスクにはどのようなものがあるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、コンテナの最大積載量の基礎知識から計算方法、法規制のポイントまで詳しく解説します。さらに、適切な積載量を維持するために役立つトラックスケールの重要性やおすすめのメーカーもご紹介。

この記事を読めば、貨物の輸送計画を最適化し、安全かつ効率的にコンテナを活用するための知識が身につくはずです。ぜひ最後までご覧ください。

コンテナの最大積載量は?基本概念を理解しよう

コンテナ輸送を安全かつ効率的に行うためには、「最大積載量」の正しい理解が不可欠です。コンテナの積載量には、貨物の重量や容積、輸送ルートに関する法規制などさまざまな要素が影響します。

この章では、コンテナ輸送における役割や重量・容積の基本概念、最大積載量を超えた場合のリスクについて詳しく解説します。

コンテナの役割と輸送における重要性

コンテナは、国際貿易や国内輸送において貨物を安全かつ効率的に運ぶための標準化された輸送手段です。主に以下のようなメリットがあります。

- 輸送の効率化を図る

- 貨物の積み降ろし作業を大幅に簡略化

- 輸送時間の短縮に貢献

コンテナを利用することは、大量輸送が可能になるだけでなく、クレーンやフォークリフトを使用して貨物の積み降ろしする際もスムーズに行えます。

また、モーダルシフト(輸送手段の切り替え)に対応しやすく、海上輸送・陸上輸送の切り替えが容易になる点もメリットです。

積載量に関わる重量・容積の考え方(ペイロード・テアウェイトとは?)

コンテナの最大積載量を考える際には、以下の2つの重量の概念を理解することが重要です。

- ペイロード(Payload):コンテナに積載できる貨物の最大重量

- テアウェイト(TareWeight):コンテナ自体の重量

コンテナの最大積載量は、『コンテナの最大総重量-コンテナ自体の重量(テアウェイト)』で求められます。

最大積載量オーバーのリスク

コンテナの最大積載量を超過すると、法的違反、コスト増加、安全性の低下などの重大な問題を引き起こします。まず、法律面では各国の輸送規制によりコンテナの重量制限が厳しく管理されており、過積載が発覚すると罰則や営業・運行停止のリスクがあるのです。

また、海上輸送でも船会社ごとに重量制限が異なり、超過した場合は貨物の積み直しや追加料金が発生することもあります。さらに、過積載は輸送コストの増加にもつながります。

コンテナ1本に貨物を詰め込みすぎることで、トラックや船舶の重量制限を超えた場合、追加のコンテナを手配する必要が生じ、輸送コストが大幅に上昇する可能性があります。また、貨物の積み直し作業が発生すれば、納期の遅延も避けられません。

安全面でも、過積載は大きなリスクとなります。トラック輸送では、車両のバランスが崩れて横転やブレーキ性能の低下を引き起こす危険性があります。特に長距離輸送ではタイヤやサスペンションへの負担が大きくなり、故障や事故のリスクが高まります。

このように、最大積載量を超えると、法的・経済的・安全面でのリスクが発生するため、貨物の重量を正確に測定し、適切な積載管理を行うことが不可欠です。

コンテナの最大積載量 計算方法

コンテナを効率的に活用するためには、最大積載量の正しい計算方法を理解することが重要です。コンテナには主に次の3種類がありますが、最大積載量の計算方法は同じです。

- 20フィートコンテナ

- 40フィートコンテナ

- 45フィートコンテナ

コンテナの最大積載量は、以下の式で求められます。

最大積載量=最大総重量-コンテナの自重

ISO(国際標準化機構)規格では、コンテナの最大総重量は30,480kg(=30.48t)に規定されています。ただし、コンテナの自重はメーカーや仕様によって異なるため、使用するコンテナの具体的な数値を確認することが重要です。

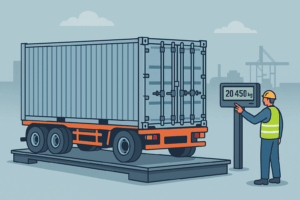

トラックスケールで正しい計量を実現しよう

コンテナ輸送において、貨物の正確な重量を把握することは、安全かつ効率的な輸送のために欠かせない要素です。過積載は法的な罰則の対象になるだけでなく、輸送コストの増加や車両・インフラへの負担、さらには事故リスクの増大につながります。

そのため、トラックスケールを活用し、適切な積載管理を行うことが重要です。ただし、トラックスケールには固定式・移動式などさまざまな種類があり、メーカーごとに機能や精度、導入コストが異なります。

そのため、複数のメーカーを比較し、自社の輸送環境に最適なものを選定することが重要です。

トラックスケールおすすめ会社2選

ここでは、国内で高い評価を得ている2つのトラックスケールメーカー

2社をピックアップして詳しく紹介します。

宝計機製作所

| 項目 | 詳細 |

| 会社名 | 株式会社宝計機製作所 |

| 所在地 | 山口県柳井市柳井3889番地 |

| 創業 | 昭和25年1月 |

| 電話番号 | 0820-22-0389 |

| 公式サイト | https://www.takara-scale.co.jp/index.html |

宝計機製作所(株式会社宝計機製作所)は、1950年創業の老舗メーカーです。計量器の修理・製造から電子制御システムの開発まで、幅広い分野で高品質な製品を提供しています。

トラックスケールに関しては設計・設置・メンテナンスを自社で一括対応できる体制を整えており、専門性・信頼性の高さが強みです。

特に、宝計機製作所の移動式ポータブルトラックスケールは、導入のしやすさとコストパフォーマンスの高さから、多くの企業に選ばれています。トラックの重量測定をより簡単かつ正確に行いたい場合は、宝計機製作所の製品を検討してみるとよいでしょう。

以下の記事では株式会社宝計機製作所の会社の特徴や製品事例をさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

クボタ

| 項目 | 詳細 |

| 会社名 | 株式会社クボタ |

| 所在地 | 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー20階 |

| 創業年数 | 1924年 |

| 電話番号 | 03-3245-3915 |

| 公式サイト | https://scale.kubota.co.jp/ |

クボタは、日本国内のみならず海外でも高い評価を受けている計量機器メーカーです。創業から100年以上の歴史を持ち、農業機械や水処理技術など、さまざまな分野で最先端技術を活かした製品開発を行っています。

計量機器事業においても、クボタは高い技術力を活かし、精密な測定が求められる現場に対応できる高品質なトラックスケールを提供しています。

クボタのトラックスケールは、耐久性に優れ、長期間安定した計量が可能であり、厳しい環境下でも正確な測定を行える点が特徴です。高精度かつ耐久性のあるトラックスケールを求めている場合は、クボタの製品もぜひ検討してみてください。

以下の記事では株式会社クボタの会社の特徴や製品事例をさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、コンテナの最大積載量の計算方法や法規制、適切な計量管理の重要性について解説しました。

コンテナ輸送を効率的かつ安全に行うためには、最大積載量の正しい理解と適切な管理が不可欠です。コンテナの種類によって最大積載量は異なり、計算方法を正しく把握することで、過積載を防ぎ輸送コストを最適化することができます。

また、最大積載量を超過すると、法的な罰則や輸送コストの増加、安全性の低下など、さまざまなリスクが発生するため、重量管理の徹底が求められます。さらに、正確な積載量の計測にはトラックスケールの活用が重要です。

過積載を防ぐことで、法規制を遵守しながら、安全な輸送を確保できます。固定式・移動式など、使用環境に適した計量機を導入することで、リアルタイムで重量を管理し、適切な輸送計画を立てることが可能になります。

輸送業務において、安全性・コスト・法規制のすべてを考慮した最適な積載管理を実践することで、効率的な輸送を実現することが可能です。適正な積載計画と計量管理を徹底し、スムーズな貨物輸送を実現しましょう。