廃棄物処理の現場では、法令順守や管理精度の向上が年々求められており、その中でも重量の正確な記録は非常に重要な要素です。特に処理量の可視化、マニフェスト管理の効率化、作業負担の軽減を実現するには、計量システムの導入が効果的です。

本記事では、廃棄物計量システムの基礎知識や導入メリット、特におすすめの『トラックスケール連動型』システムについて詳しく解説し、導入時の注意点や信頼できるメーカー選びなどを紹介します。本記事を最後までチェックして、ぜひ参考にしてみてください。

また、以下の記事ではメディア厳選のおすすめトラックスケールメーカーを紹介していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。

そもそも廃棄物計量システムとは?

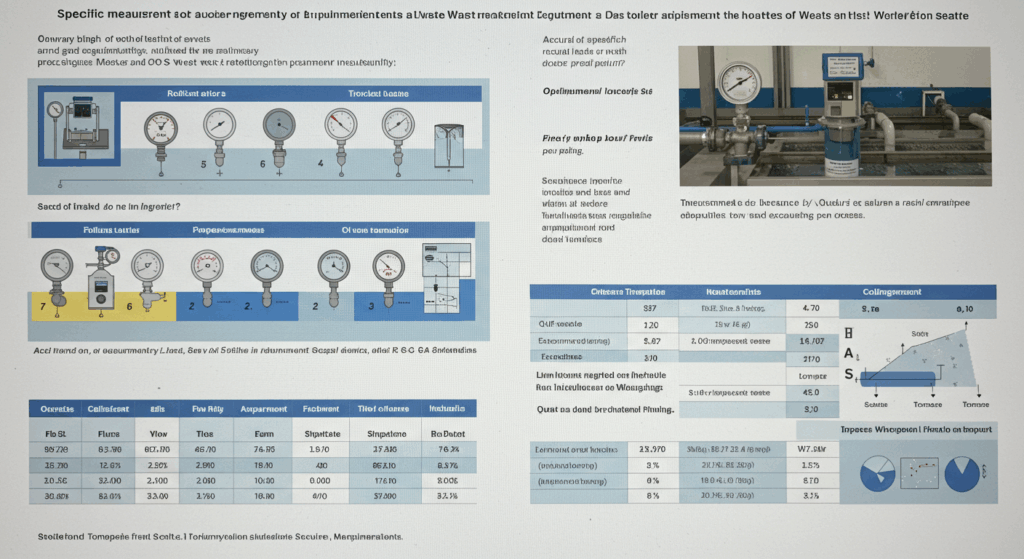

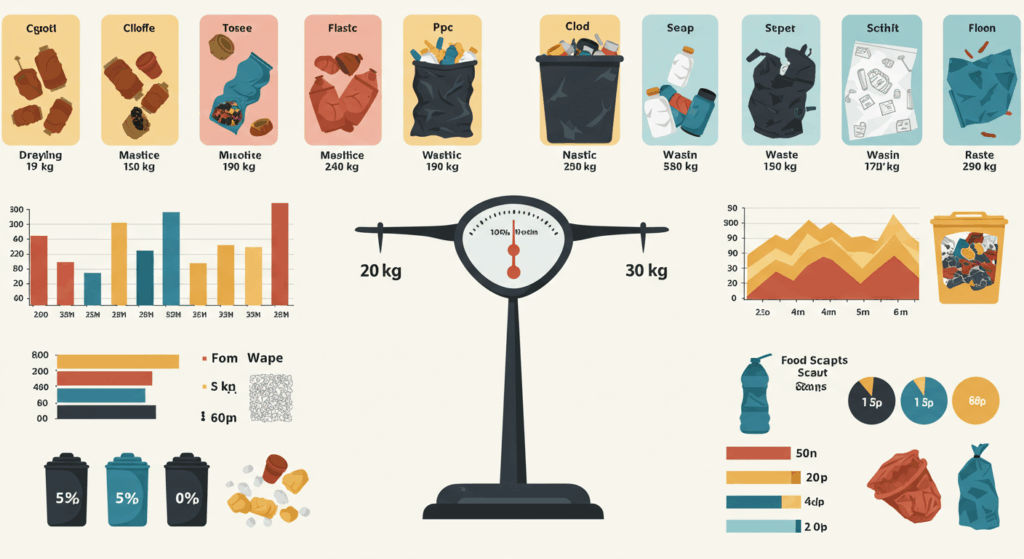

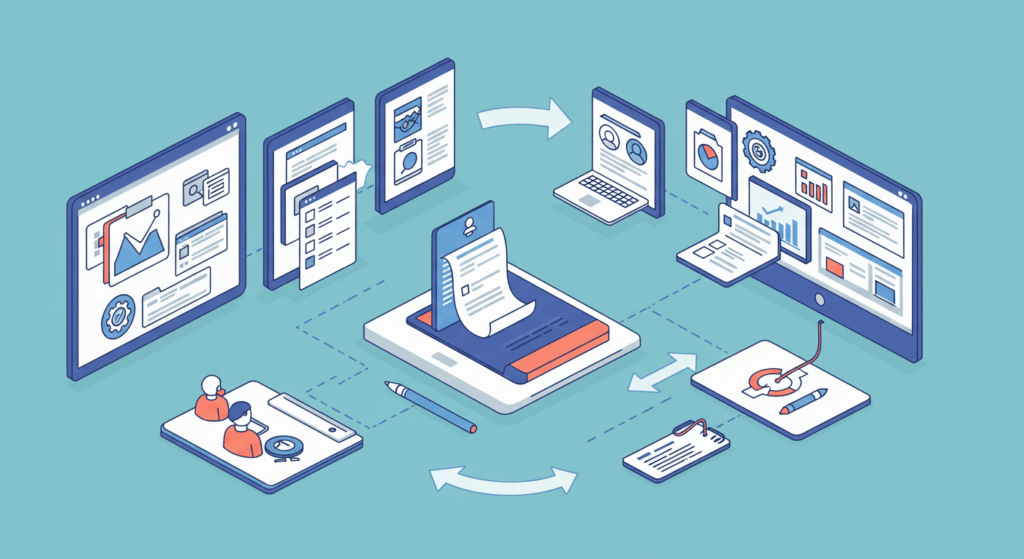

廃棄物計量システムとは、搬入された廃棄物の重量を正確に計測・記録し、管理するためのシステムです。一般的には、トラックスケールやフロアスケールなどの計量機器と連携し、重量データを自動的に記録・帳票化する機能を備えています。

自治体への報告義務やマニフェスト制度への対応、搬入車両別の処理記録管理など、複雑な運用を効率化するために導入されており、産業廃棄物処理施設・中間処理施設・最終処分場など、さまざまな現場で活用されています。

廃棄物処理現場に求められる計量精度とは?

廃棄物処理の現場では、搬入される廃棄物の重さを正しく把握することがとても大切です。なぜなら、処理費用は重さで決まるケースが多く、少しの誤差でも金額に大きな違いが出てしまうからです。

また、産業廃棄物などの場合は、国や自治体への報告や電子マニフェストの記録も必要で、正確なデータが求められます。もし重さが間違っていれば、報告ミスとして問題になる可能性もあります。

さらに、過去の搬入実績や事業者別の集計などを行ううえでも、1kg単位の正確な数値が必要です。正しく量れているかどうかは、信頼される廃棄物処理業務を行うための基本です。

計量の精度が高ければ高いほど、安心して業務を進められるといえるでしょう。

廃棄物計量システムを活用するメリット

廃棄物計量システムを導入することで、現場の管理業務や作業を効率化することができます。

ここからは、廃棄物計量システムを活用するメリットについて解説します。

以下でそれぞれのメリットについて詳しく解説します。

廃棄物の重さを正確に管理できる

廃棄物計量システムを導入する最大のメリットのひとつは、搬入・搬出される廃棄物の重量を正確に把握・管理できることです。人手による目視や手書き記録ではどうしても発生する誤差や記録ミスを、計量機器と連動した自動記録によって防止することができます。

また、車両単位・品目単位での履歴管理も可能となり、処理実績の確認や報告書の作成にも役立ちます。正確な重量データがあれば、取引先とのトラブル防止や請求書の根拠資料としても信頼性が高まり、業務全体の透明性を向上させることが可能です。

記録や帳票作成が自動化できる

計量データがシステム上に自動的に記録されることで、従来手作業で行っていた伝票記入や日報・月報の作成作業を大幅に簡略化させることができます。

たとえば、計量時に車両番号や品目コードを入力することで、計量記録とマニフェスト情報が自動的にひも付けされ、帳票出力までワンクリックで完結するケースもあります。

帳票フォーマットも用途に応じてカスタマイズできるシステムが多く、行政報告や社内管理資料への転用もスムーズです。業務効率化だけでなく、ヒューマンエラーの防止にもつながるため、現場スタッフの負担軽減にもなるでしょう。

受付業務や人件費の負担を軽減できる

廃棄物処理施設において、受付業務は煩雑かつ時間のかかる作業のひとつです。計量システムを導入すれば、車両の入退場管理から計量、受付処理までの一連の流れを一元化でき、受付窓口での手続き時間を大幅に短縮することができます。

なかには、車両のナンバープレート読み取りやICカードによる自動受付といった機能を備えたシステムもあり、スタッフが常駐しなくても受付をすることが可能です。結果として、人的リソースを別の作業に充てることができ、現場全体の生産性向上にもつながるでしょう。

廃棄物計量システムにありがちな課題とは?

廃棄物計量システムを導入しても、現場でうまく活用されないケースは少なくありません。よくある課題のひとつが、操作が複雑で現場スタッフに定着しないことです。機能が多すぎて逆に使いづらくなっていたり、説明不足で誤操作が頻発することもあります。

また、廃棄物の種類や処理フローに対して機器の仕様が合っておらず、測定が不正確になったり、帳票出力の形式が希望と異なるといったミスマッチも起こりがちです。さらに、他システムとの連携ができない、将来的に機能追加ができないなど、拡張性の乏しさも問題になることがあります。

導入時には『現場との相性』や『運用のしやすさ』を十分に確認することが、こうした課題を避けるポイントです。

廃棄物には『トラックスケール連動型』の計量システムがおすすめ

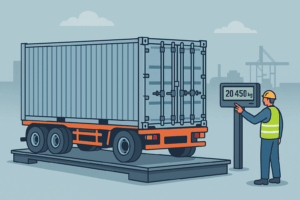

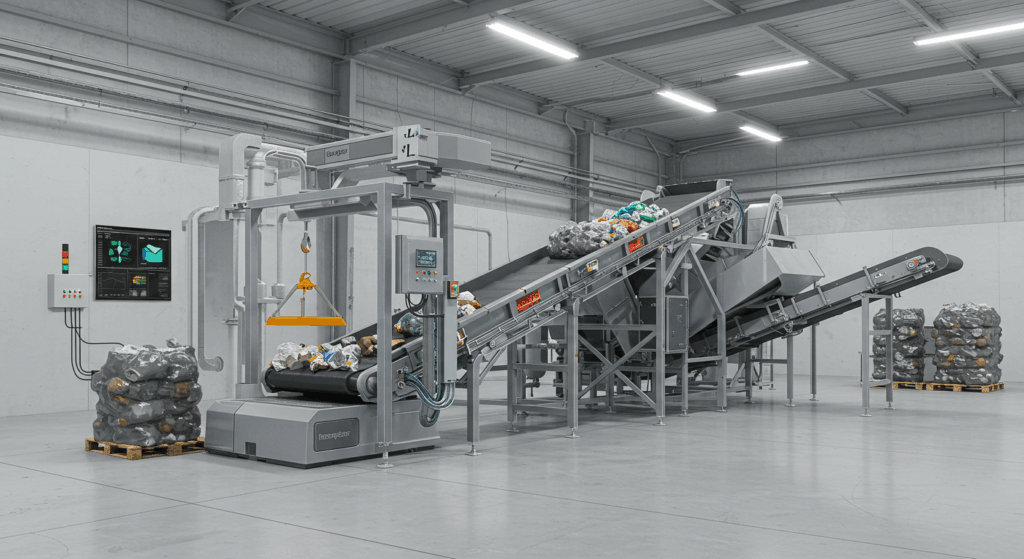

廃棄物の搬入・搬出を管理する上で、最も効率的かつ正確な計量方法が『トラックスケール連動型』の計量システムです。

トラックスケールは、廃棄物を積載した車両ごと一括で重量を測定できるため、積み替えや手作業による測定が不要になります。このスケールとシステムが連携することで、重量データの自動記録・自動帳票化・電子マニフェスト連携など、業務全体の効率化と正確性を向上させることが可能です。

特に、搬入量の管理や料金精算、行政報告に対応する施設においては、導入の効果が非常に高く、現場業務の負担軽減にもつながります。手間を最小限にしながら、法令遵守と管理精度を両立したい事業者には、最適な選択肢といえるでしょう。

トラックスケール連動型の計量システムがおすすめの理由は?

ここからは、トラックスケール連動型の計量システムがおすすめの理由を、大きく4つに分けて詳しく解説します。

以下でそれぞれの理由について詳しく解説します。

車両ごとに積載したまま正確な重量が測れる

トラックスケール連動型の計量システムは、廃棄物を積載した状態のまま車両ごと重量を計測できることが最大の特長です。

台貫に乗るだけで、積載物を降ろさずに正確な重量が取得できるため、作業時間が大幅に短縮され、現場の回転率を向上させることができます。積載物の種類や数量に関係なく、車両単位での計測が可能なため、操作ミスや計算ミスのリスクも低減されます。

また、重量データはシステムに自動記録されるため、後工程の帳票処理やマニフェスト作成との連携もスムーズに行えるのが大きなメリットです。

計量業務と受付業務を同時に効率化できる

トラックスケールと連動した計量システムを導入することで、計量と受付のプロセスを一体化させることが可能です。

たとえば、車両がスケールに乗ると自動でナンバープレートを読み取り、ドライバー情報や搬入先、廃棄物の種別が自動で呼び出されます。これにより、受付スタッフが手動で情報を入力する手間が不要となり、受付作業を効率化することができます。

ICカードやQRコードによる本人認証と組み合わせれば、受付の無人化・省人化も実現することが可能です。こうした仕組みにより、廃棄物の受け入れから記録、証明書出力までをワンストップで行えるのが大きなメリットです。

電子マニフェストや帳票作成との連携がスムーズ

計量データがシステムに自動連携されることで、電子マニフェストや帳票作成との連動も非常にスムーズになります。従来のように手書きでマニフェストを作成したり、記録から帳票に転記したりする手間が不要となり、記載ミスや記録漏れのリスクを大幅に軽減することが可能です。

環境省のJWNET(電子マニフェスト)と連携可能なシステムを選べば、排出事業者との情報共有もリアルタイムで行え、事務作業の省力化と同時にコンプライアンス強化も実現します。帳票のレイアウトもカスタマイズ可能なものが多く、行政提出用にも柔軟に対応できるでしょう。

トレーサビリティ(追跡管理)が強化される

トラックスケール連動型システムでは、計量データに加え、車両情報・搬入日時・廃棄物の品目などが一元管理されるため、トレーサビリティのシステムを大幅に強化することができます。

過去に搬入された特定車両の履歴をすぐに検索できるほか、処理量の月次・年次集計、排出事業者ごとの実績管理なども容易に行えます。これにより、万一のトラブル時や行政監査にも迅速に対応することが可能です。

正確で詳細な履歴管理が可能になることで、信頼性の高い業務運用が実現し、取引先や関係機関からの信用向上にもつながるでしょう。

廃棄物計量システムを導入する際の注意点

廃棄物計量システムは非常に便利な反面、導入時に検討を怠ると、現場でうまく運用されなかったり、機能を活かしきれないままになってしまうこともあります。

現場環境や業務フローと合致しているか、将来的な拡張性や使いやすさが確保されているかなど、多角的な視点での導入検討することが大切です。

ここからは、廃棄物計量システムを導入する際の注意点について解説します。

以下で、それぞれの注意点について詳しく解説します。

操作性と現場スタッフへの定着を考慮する

システム導入時に見落とされがちなのが『誰が使うか』という視点です。どれだけ機能が優れていても、現場スタッフが使いこなせなければ意味がありません。操作が複雑で入力ミスが起きやすいインターフェースでは、結局アナログに逆戻りしてしまう可能性もあります。

したがって、導入前には実機デモを行ったり、関係者で操作性を確認したうえで選定することが重要です。また、導入後の初期教育や操作マニュアルの整備も定着を促進するポイントとなります。

廃棄物の種類や計量対象に合った機器を選んでいるか

廃棄物の形状や取り扱い方法によって、最適な計量機器の種類や構造は異なります。たとえば、液体やスラッジなどの流動性がある廃棄物にはタンクスケールが適しており、バラ物や袋物にはフロアスケールが有効です。

また、車両ごとの搬入が多い現場ではトラックスケールが最も効率的です。導入時には、『どのような廃棄物を、どのように計量したいのか』という目的を明確にし、それに合った構成機器を選ぶことが成功のカギになります。設置環境や使用頻度も踏まえた選定が求められるでしょう。

データの保存・連携機能が将来的に拡張できるか確認する

廃棄物計量システムは単体で完結するのではなく、帳票出力・電子マニフェスト・在庫管理・行政報告など、他システムとの連携が求められることが多々あります。将来的な業務拡張やDX化を見据えると、データの保存形式が柔軟であるか、クラウドや外部システムと連携できる構造かを確認することが重要です。

また、ソフトウェアのアップデート対応やサポート体制の充実度もあわせてチェックしておくことで、長期的に安定した運用につながります。拡張性と連携性は、導入時のコスト以上に重要な投資指標です。

失敗しない計量機器メーカーの選び方

廃棄物計量システムの効果を最大限に発揮させるには、どのメーカーの製品を選ぶかが非常に重要です。導入後のトラブルを防ぎ、長期的に安心して使用し続けるためには、信頼性・法令対応・実績・サポート体制といった多角的な視点でメーカーを見極める必要があります。

ここからは、失敗しない計量機器メーカーの選び方について解説します。

以下で、それぞれのチェックポイントについて解説します。

計量法・検定対応の製品を取り扱っているか

計量システムは、単に計測ができれば良いというわけではありません。とくに廃棄物に関する業務では、法令に基づいた正確な計量が求められるため、計量法に準拠した検定対応の機器を扱っているかどうかは最初に確認すべき項目です。

検定非対応の機器を導入してしまうと、行政指導やVGM(総重量確認)未対応による再計量が発生するリスクもあるため注意が必要です。信頼できるメーカーは、法改正への対応や検定制度の理解にも長けており、安心して相談・導入を進めることができるでしょう。

自社の業種・業務に対応した実績があるか

計量機器と言っても、業種や運用現場によって求められる機能は大きく異なります。たとえば、産業廃棄物・一般廃棄物・リサイクル品など、それぞれ計量対象や帳票様式に違いがあります。

自社と同様の業種や運用規模に対応した実績があるかどうかを事前に確認することで、導入後のトラブルや仕様ミスマッチを防ぐことが可能です。メーカーの導入事例や利用者の声なども確認し、現場にマッチした提案力のあるメーカーを選ぶことが、成功への近道となります。

導入から設置・アフターサポートまで一貫対応できるか

計量機器は導入して終わりではなく、長期にわたる安定運用を前提とした体制が重要です。そのためには、導入前のヒアリングから、機器の設置工事、システム設定、操作説明、保守点検、修理対応までを一貫して対応できるメーカーを選ぶことが大切です。

複数の外注業者をまたぐ体制では、連絡の行き違いや責任の所在が曖昧になるリスクもあるため注意が必要です。対応エリア・サポート体制・技術力などを含めて、トータルで任せられる体制かどうかを確認しましょう。

クラウドや他システムとの連携性が高いか

計量機器を長く安定して使うためには、クラウドや他の社内システムと連携できる柔軟性があるかどうかも重要なポイントです。たとえば、計量データをリアルタイムでクラウド上に保存できれば、遠隔地からの確認や複数拠点での一元管理が可能になります。

また、電子マニフェストシステム(JWNET)や在庫・請求管理システムとスムーズに連携できることで、転記ミスや業務の二重入力を防ぎ、全体の作業効率を上げることができます。

今後の業務拡張やDX対応を見据えると、連携性の高い製品を選ぶことは大きなメリットのひとつです。

トラックスケールの導入を検討している方におすすめの会社2選

トラックスケールは、計量精度・耐久性・保守体制のバランスが求められる設備です。そのため、製品選びだけでなく、導入後のフォローまで含めた信頼性の高いメーカー選定が不可欠です。

ここでは、全国規模での実績と安定したアフターサポートを提供している2社を厳選してご紹介します。

以下で詳しく解説します。

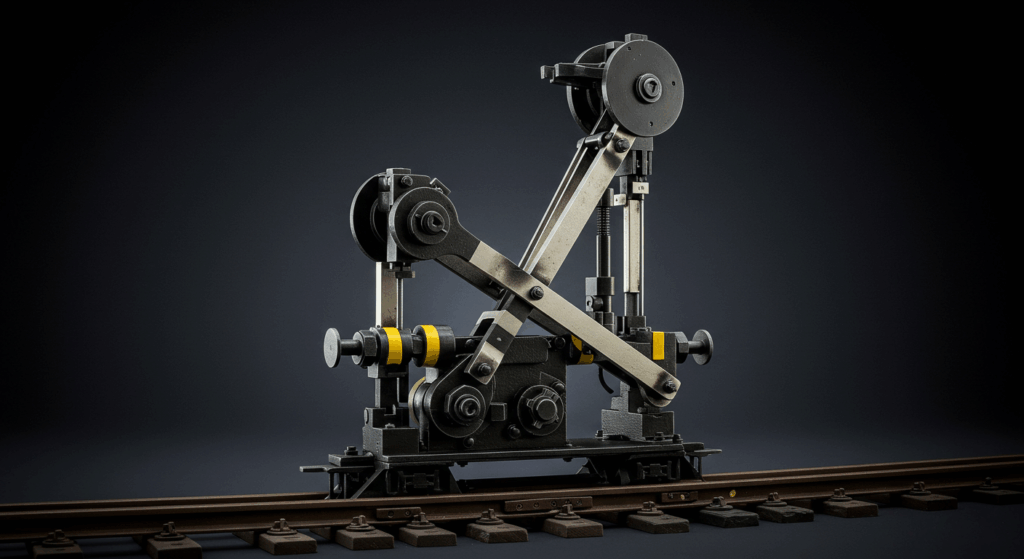

宝計機製作所

宝計機製作所は、工業・物流・農業など多様な分野に対応した計量機器を提供する専門メーカーです。主力製品である『トラックスケール』は、高い耐久性と精度を兼ね備え、産業現場における正確な重量管理に貢献しています。

| 項目 | 詳細 |

| 会社名 | 株式会社宝計機製作所 |

| 所在地 | 山口県柳井市柳井3889番地 |

| 創業 | 昭和25年1月 |

| 電話番号 | 0820-22-0389 |

| 公式サイト | https://www.takara-scale.co.jp/index.html |

その他にも、デジタルスケールや液体・粉体の充填装置、クレーンスケール、防爆エリア対応機器など、計量を軸に幅広いラインナップを展開。さらに、各種ソフトウェアやデータ収集システムも提供しており、計量機器とデジタルの融合によるスマート化にも積極的です。

計測業務の効率化、省人化を目指す企業にとって、現場ニーズに即した製品と柔軟な対応力を備えた宝計機製作所は、信頼のおけるパートナーとしておすすめできる存在です。

導入からアフターサービスまでワンストップで対応できる体制が整っているため、安心して長期運用を任せられる企業です。

また、以下の記事では株式会社宝計機製作所に付いて紹介しているので参考にしてください。

クボタ

クボタは農業機械や環境機器の分野で知られる大手総合メーカーですが、計量機器の分野でも信頼性の高い製品を提供しています。

| 項目 | 詳細 |

| 会社名 | 株式会社クボタ |

| 所在地 | 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー20階 |

| 創業年数 | 1924年 |

| 電話番号 | 03-3245-3915 |

| 公式サイト | https://scale.kubota.co.jp/ |

クボタの『トラックスケール』は、重量精度・耐久性・操作性のバランスに優れ、長期にわたり安定した運用が可能。最新モデルでは、高精度のデジタルロードセルを採用しており、精緻な重量管理を必要とする現場に最適です。

また、現場環境に応じてピット式や地上式など多様なレイアウトに対応できる設計柔軟性も魅力。製品の選定から設置、アフターサポートまで一貫して対応できる体制も整っており、安心して導入できる体制が構築されています。

精度を追求する現場や、高信頼のトラックスケールを探している企業にとって、クボタは非常に信頼性の高い選択肢です。

以下の記事では株式会社クボタの会社の特徴や製品事例をさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、廃棄物計量システムの基本情報から、導入メリット、トラックスケール連動型のおすすめ理由、注意点や成功のポイント、そして信頼できるメーカー選びまでを詳しく解説しました。

特にトラックスケール連動型システムは、計量業務と帳票作成、トレーサビリティの強化を同時に実現できることから、廃棄物処理業務の効率化に大きく貢献します。

導入の際には、現場に合った設計・機器選定を行うこと、長期的な運用を見据えたメーカーを選ぶことが成功のカギとなります。本記事を参考に、自社に最適な廃棄物計量システムの導入を進めてください。